Una lectura del paisaje

Una lectura del paisaje es un modo de trabajo a través del cual Macarena Gross realiza una inmersión en un determinado territorio. Fruto de la contemplación del lugar, de recorrerlo y observarlo atentamente, se van recopilando datos, apuntes, plantas, fotografías, intuiciones… para ir dándole forma a una lectura artística del lugar y de sus seres vivos y no vivos.

Esta lectura podrá ser de un momento concreto o del ciclo anual, recorriendo en este caso el paisaje durante las cuatro estaciones.

Todo lo aprendido y lo recogido sirve de caldo de cultivo para la realización de una obra o varias obras artísticas al final del proceso así como la generación de contenido de distintos formatos, videos, fotos, textos, poemas, cuadernos…

Proyectos realizados hasta el momento en Finca La Mina, La Lanchuela, Dehesa del Milagro y El Locadar.

Proyecto Dehesa del Milagro

Otoño

Mi propuesta para este proyecto es el de compartir una mirada humilde desde la intuición del caminar, recorriendo el paisaje durante cuatro tiempos o estaciones. Con el simple objetivo de conocer. Porque quien conoce, ama y quien ama, cuida. Hoy que se nos llena la boca cuando hablamos de sostenibilidad y casi ninguno de nosotros conocemos apenas el nombre de los árboles viven cerca de nuestras casas, y me pregunto, ¿cómo vamos a cuidar lo que no conocemos?

A cada tiempo, un paisaje. Y para cada estación, un poema. Comenzaremos con uno sobre el otoño de Javier Melloni.

Las hojas no caen

En otoño.

Se desprenden,

se deslizan mansa

y libremente

hasta besar el suelo.

Se rinden ante la estación que adviene.

No temen deshacerse

antes que el frío

las congele.

Su rendición es generosidad

también sabiduría.

Saben que no son ellas

las que han de perdurar,

sino el tronco y las ramas

que las sostienen.

Ellas no son el origen

ellas no son la fuente.

El árbol

vuela

en

cada

hoja

que suelta

al tiempo

que permanece.

Ese manso desprenderse

es la liberación

de quien ya no retiene.

Aprender a ser

árbol que anochece,

ofrecerse en cada hoja

para que puedan brotar nuevas

cuando regrese

el Sol Naciente.

JAVIER MELLONI

Artículo sobre el proyecto: Aquí

Invierno

Ritmos, tramas y una armonía invisible

Con la llegada del sol me despido con gratitud de este tiempo de frío. Confieso que soy lenta y necesito tomar el tiempo suficiente para que cada cosa caiga en su justo sitio y con el necesario reposo. Soy incapaz de mantener el ritmo de las redes sociales y mis publicaciones llegan casi siempre a destiempo, como este texto sobre el invierno, que aparece en el inicio de la nueva estación.

He aprendido a revelarme contra la inmediatez y a abrazar il tempo necesario de cada momento. El del invierno es también lento y recogido. Invita a parar, todo parece detenerse; y ¿qué no es el amor sino parar? Parar, ver, caminar…escuchaba hace poco en una conferencia, son los verbos del amor. Un buen momento para desprenderse, un espacio de vacío y plenitud.

Una temporada más, el paseo se convierte en la herramienta clave de los días en Dehesa el Milagro. Todo comienza y termina caminando. La mirada se abre, la posibilidad surge y los sentidos parecen cobrar un grado de percepción mayor.

No hay prisa en este paisaje. El tiempo no es más que una sombra que se pierde en el horizonte lejano.

Tocar. El invierno me pedía recuperar el poder háptico. Volver a tocar, tocarlo todo. He caminado descalza y sumergido mis pies en agua helada, una y otra vez. ¿Acaso importa? En los tiempos de espera, como esta estación, surgen espacios para las preguntas… ¿Qué significa estar vivo aquí? ¿Por qué algo en lugar de nada?, ¿Por qué hay un universo? Podría no haberlo… O como se preguntaría Thoreau, ¿Qué sentido tienen esos pinos y esos pájaros?

Las plantas silvestres del camino parecen haberse escondido de mi. Pocos días antes de llegar a Dehesa el Milagro, visité la exposición “Tramas, ritmos, variables” de Soledad Sevilla en el Museo Reina Sofía de Madrid y quizás esas secuencias y patrones se quedaron fuertemente grabadas en mí.

Ya solo veo tramas, ritmos… que se repiten una y otra vez en las ramas de los árboles pelados, en la tierra mojada, en los bandos de pájaros, en los prados, en las líneas del cielo… y de fondo, como diría Raimon Pannikar, (un autor que me tiene fascinada) una armonía invisible que todo lo conecta.

Adios a las lluvias.

Me despido del invierno y abrazo fuertemente la llegada de ese sol tan necesario.

Primavera

Primavera sagrada

Para ver un mundo en un grano de arena,

y un cielo en una flor silvestre,

sostén el infinito en la palma de tu mano

y la eternidad en una hora.

William Blake

El paisaje se ha vuelto más generoso, pero también más exigente para quien observa.

Ahora, los colores no solo se ven: se presienten, se respiran. A veces se despliegan en vastas

praderas; otras, se ocultan como joyas mínimas a la orilla del camino.

El rojo vivo de las amapolas, el amarillo punzante del Hinojo de flor incipiente o del Herguen, los

morados profundos del Iris, de la Boborera, de la Algarabilla del monte […]. Y el verde —ese

verde que estalla por todos lados— me recuerda que la vida insiste, renace, y no pide permiso.

Al fondo, la montaña de Gredos aún guarda nieve. Como un padre anciano, su presencia serena

orienta, enmarca, da profundidad.

Las encinas sobreviven dispersas en la dehesa, con la dignidad tranquila de quienes han

aprendido a permanecer. Su lentitud geológica las convierte en testigos silenciosos del tiempo.

Esta vez, me detuve ante muchas de ellas, tan solo para observarlas. Cada una con su forma, su

talla, su estado. Todas distintas. Todas necesarias. Decidí caminar hacia una de ellas en línea

recta, sin saber bien por qué. No era la más frondosa, ni la más bonita. Después de unos

doscientos metros, de repente me tope con una valla ganadera electrificada, que no había visto

al estar centrada en mi mirada lejana. Era la misma hora en la que España se apagaba, aquel 28

de abril. De haberlo sabido, podría haberla saltado y seguido hacia mi objetivo.

Esta sutil casualidad, me hizo pararme. La primavera me llamaba a estar. A un estar sin prisa,

lleno de presencia.

Una hoja, una sombra. El brote que rasga la corteza.

La flor que se abre sin saber si será vista.

La luz que regresa, obstinada, tras el frío y las lluvias.

¿No es, acaso, todo esto un acto de pura valentía?

El jardín y el camino se funden en un mismo bodegón. La tierra está arada. La huerta, quieta,

espera. Todo parece decir: es tiempo de comenzar de nuevo. Mientras, miro. Escucho. Dejo que

el mundo me atraviese.

Y, en palabras de Rilke, “Creedme, todo depende de esto: haber tenido, una vez en la vida, una

primavera sagrada que colme el corazón de tanta luz que baste para transfigurar todos los días

venideros.”

Proyecto La Lanchuela

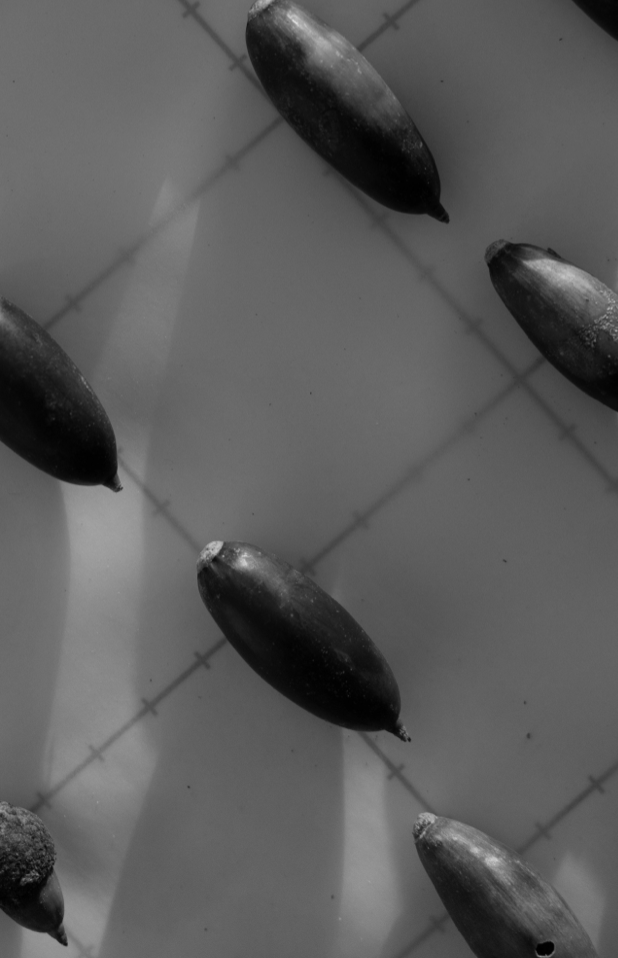

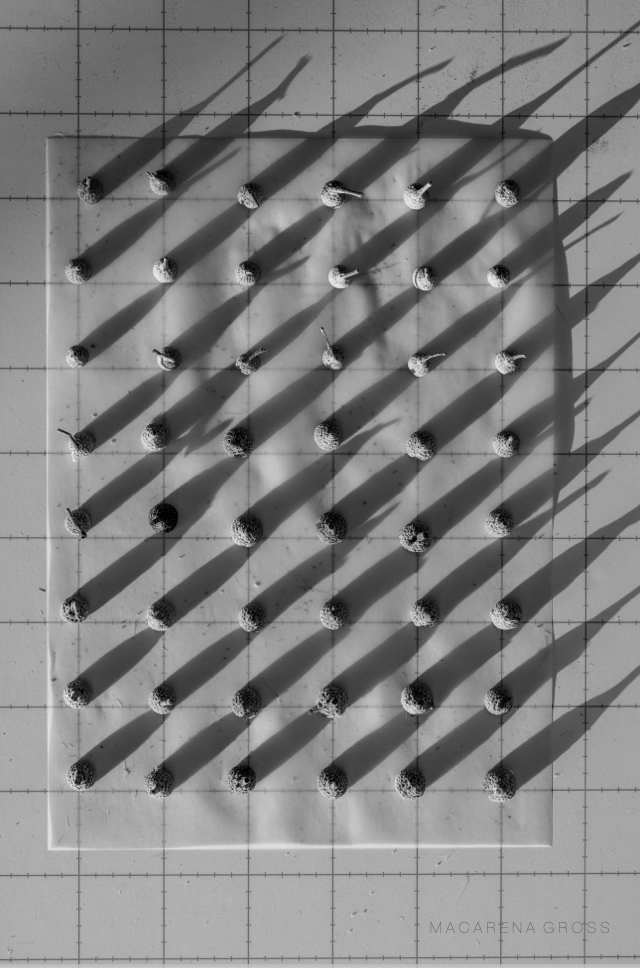

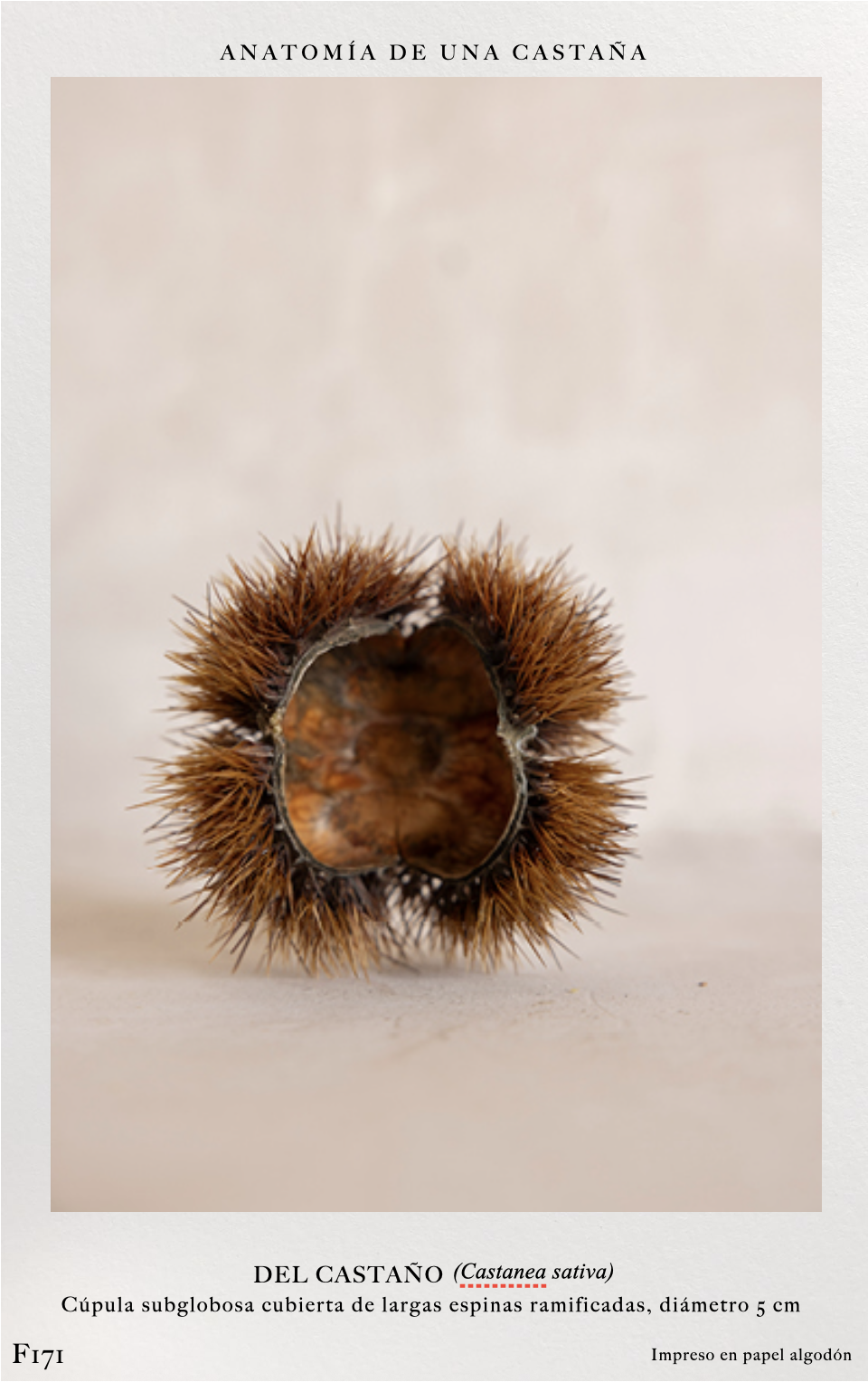

La Lanchuela es una finca en la sierra de Huelva, donde abundan los Castaños.

La lectura del paisaje de este lugar, nos llevó intuitivamente a poner el ojo en lo pequeño. Puse el foco en el fruto de este árbol que representa una de las especies forestales españolas de mayor producción en nuestros montes.

El castaño, denominado científicamente Castañea sativa o con su sinónimo castañea vesca se documenta por primera vez en el Tratado de Agricultura de Ibn Bassal (a1300). Es un árbol de la familia de las fagáceas, de hasta 30 metros de altura, con tronco grueso, hojas lanceoladas y aserradas, flores blancas y fruto en forma de cúpula cubierta de espinas que contiene la castaña, vive hasta doscientos cincuenta años en climas templado-húmedos y sobre suelos sueltos, aun calizos.

El fruto me cautivó por su geometría, la evolución de sus colores, sus capas. Decidí entonces estudiarlo de cerca y así surgió este proyecto Anatomía de una castaña.

Inspirada en antiguas postales de árboles de Inglaterra, en este proyecto parto del sobre, que a modo de cápsula subglobosa, acoge un recorrido estético desde la totalidad del árbol a cada una de sus partes.

Proyecto La Mina

Humboldt siempre fue un caminante. Viajar a pie, decía, le mostraba la poesía de la naturaleza. Thoreau sostiene que emprender caminatas con frecuencia es algo esencial para mantener una relación saludable con uno mismo y con el planeta. Careri hablaba de la importancia del caminar como práctica estética.

Comparto con ellos esa pasión del caminar, de viajar a pie, de la observación de ese entorno más inmediato. Son tantos los frutos de ese caminar atento y continuo. Desde una mirada simple, se va revelando un paisaje inmenso y silencioso, donde todo está conectado y van surgiendo de a poquito las múltiples relaciones de los seres vivos y no vivos que allí nos habitan. Tan solo hace falta un poco de quietud. Observar. Caminar despacio, por la tierra como si fuera un lugar sagrado. Tocar cada sonido y escuchar con los ojos bien abiertos.

Este proyecto propone una mirada humilde desde la intuición del caminar, donde siempre se revela belleza. Un viaje por las cuatro estaciones, a través de la flora, la fauna y la tierra del lugar.

En un mundo en el que tendemos a trazar una línea muy definida entre el arte y la ciencia, entre lo subjetivo y lo objetivo, debemos entender que sólo podemos comprender a la naturaleza de verdad si utilizamos la imaginación y la intuición, como bien decía Humboldt.